过去,测试团队的职责边界是清晰的:写用例、提缺陷、验证功能。但这样的角色定位,正在被快速变化的技术与业务节奏不断冲击。面对敏捷、DevOps、乃至AI测试的崛起,测试已不再只是“最后一棒”,而需要更早地参与、更深地思考、更主动地引导。

如果一个测试团队还停留在“执行验证”的思维中,很难跟上组织的演进节奏。于是,一个核心问题摆在我们面前:测试团队真正的价值到底是什么?是“发现问题”,还是“提升质量”?是被动补漏,还是主动创造?

01 为什么测试团队需要转型?

传统测试流程以阶段化、线性化为特征,测试在产品开发末端才被拉入流程中。这种模式的问题越来越明显:

- 节奏越来越快,测试时间被压缩;

- 协作链条拉长,责任边界模糊;

- AI、大模型等新技术带来新的质量挑战。

测试团队如果只是围绕测试用例和缺陷管理打转,就容易陷入工具化执行的困局,难以为组织质量目标提供支撑。

事实上,越来越多组织开始认识到:测试不是验证流程的一部分,而是质量体系的重要参与者和推动者。

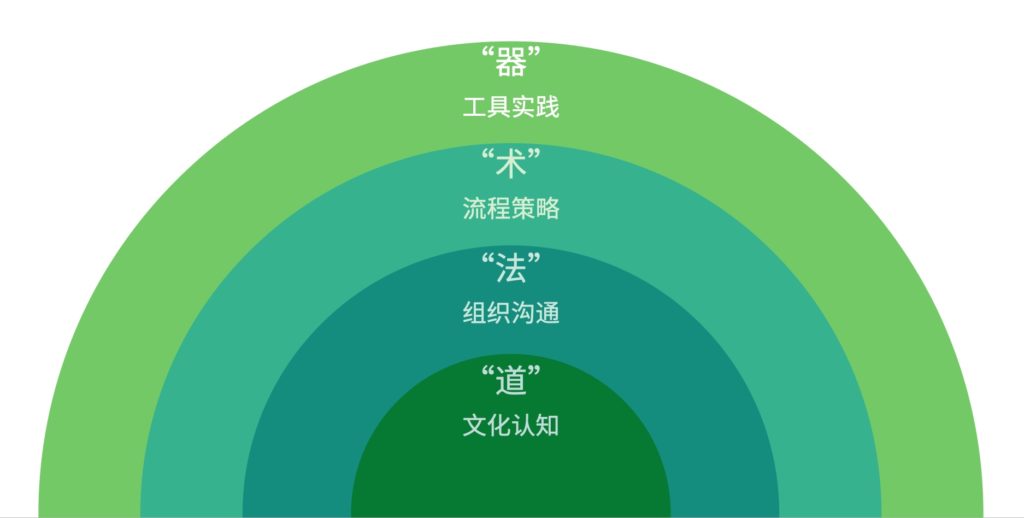

02 测试转型的四层进阶路径:“道·法·术·器”

真正的测试转型不是从工具开始,而是从文化认知开始。这也是许多组织转型失败的原因——只部署了工具,却没有构建承载工具的文化与机制。

“道”:文化认知——从心智到共识的根基

转型的起点不是流程,而是价值观。团队需要达成对“质量”的共同理解:质量不是某一团队的责任,而是组织能力的体现;测试不是查错,而是创造价值的手段。

如果没有这种文化共识,再好的方法也会流于形式。

“法”:组织沟通——协同机制的搭建

只有文化还不够,还需要将理念转化为组织运行机制。测试如何嵌入研发全流程?如何参与需求讨论?如何影响产品决策?这需要制度支持与职责重塑,建立跨团队协同的新规则。

“术”:流程策略——从点到链的实践能力

当协同机制到位,团队需要具体可执行的流程与策略来承接。例如测试左移如何落地?如何在研发过程中做风险识别?如何反馈线上体验?这些策略要能够指导日常实践,而不是停留在纸面。

“器”:工具实践——效率与能力的放大器

最后,工具才是实践落地的加速器。自动化、平台化、数据可视化,都是“术”的延伸。但切记:工具不是解决方案的本体,而是团队能力成熟度的映射。

03 测试部门的新定位:如何协同、如何赋能

测试团队的组织角色也正在发生转变——是单点测试支持,还是嵌入式质量协作者?是“服务部门”,还是“能力赋能者”?

理想状态下,测试不再独自作战,而是嵌入到产品、开发、运维中,形成面向目标的质量共建机制。测试不只要“做好自己的事”,更要推动开发提质、帮助产品识别风险,为“全员质量”提供方法、能力与资源支持。

04 能力建设:不是堆技能,而是构建人才梯度

测试转型最终落在人。构建团队能力,不是简单追求“会多少工具”,而是搭建清晰的人才梯度与发展路径。

- 初级阶段:掌握基本测试设计与执行能力;

- 中级阶段:能分析质量问题、制定策略、协调协作;

- 高级阶段:具备系统性思维,推动组织流程改进与能力提升。

我们强调“T型人才”模型:横向理解产品全流程,纵向深耕专业能力。同时,通过项目实践驱动能力成长,构建骨干带动、机制支撑、文化沉淀的良性成长体系。

05 写在最后:转型,不是“换个名字”

很多团队在转型时,可能只是帖了个新的标签,但核心角色与思维没有变化。这不是转型,而是改头换面。

真正的转型,是从价值认知开始:测试的价值不在于“测了多少”,而在于“推动多少价值被实现”。

未来,测试不应是项目交付的终点,而是质量价值的起点。也唯有走出传统角色的束缚,测试才能真正融入价值链,成为推动产品卓越与用户体验的质量引擎。

推荐阅读