你有没有过这样的时刻:

焦虑、无助、烦躁,感觉脑子就像一团被猫玩坏的毛线——乱成一锅粥,越理越乱。

你越想想清楚,脑子就越打结,越想越混乱。

别担心,这不是你思考能力的问题。

而是——你的大脑,在按照它的“默认模式”工作。

今天,我想和你分享一个被科学验证的简单方法,

能让你在这种混乱中,迅速找回清晰与平静。

01 为什么我们会陷入“大脑过载”的混乱?

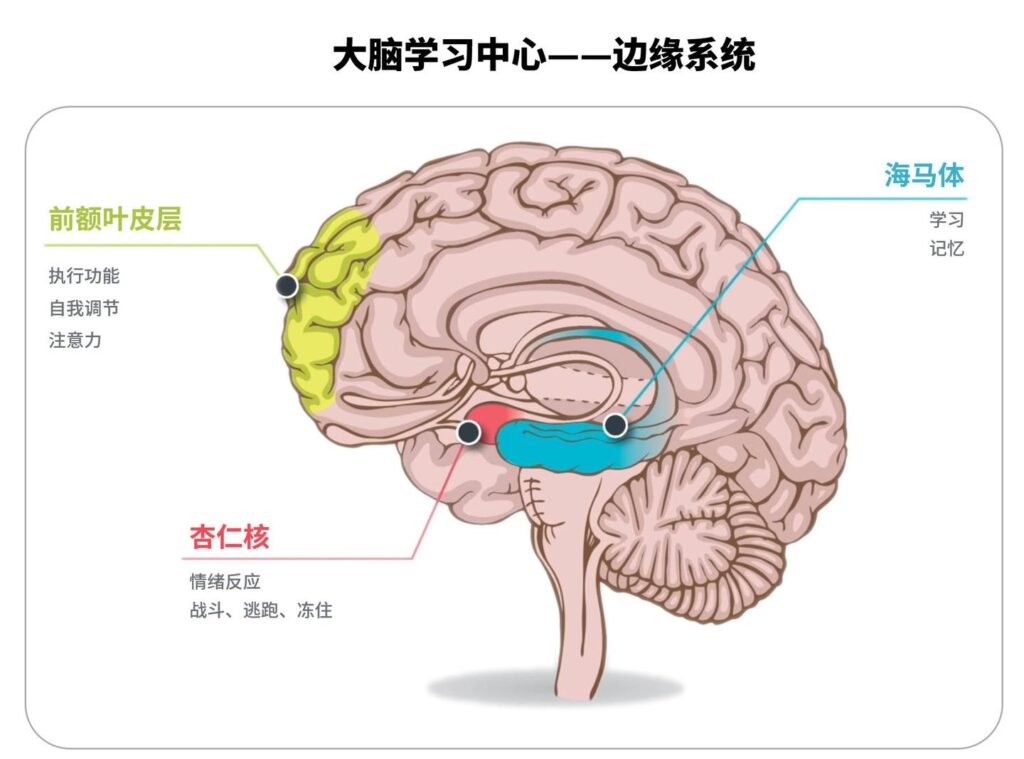

当我们感到压力、焦虑或恐惧时,大脑里那个负责情绪警报的“小家伙”——杏仁核,就会立刻拉响警报。

它的使命是保护你,于是马上让身体进入“战斗、逃跑,或者僵住”的应激模式。

与此同时,那个掌管理性思考和决策的“司令部”——前额叶皮层,却被暂时压制了。

(图片来自网络)

你可以把它想象成电脑崩溃的现场:

同时开了太多程序,CPU(前额叶)开始过热降频,而防火墙(杏仁核)又不断弹出警告窗口。

结果就是——整个系统卡顿、过热、快要死机。

于是我们就会出现这些反应:

- 思绪失控: 各种念头一股脑儿冒出来,停不下来。

- 情绪泛滥: 烦躁、无助感冲击理智。

- 注意力涣散: 想理清楚,却越想越乱。

这时候,你其实是被“情绪脑”接管了,成了那场混乱的被动参与者。

02 一个简单却强大的动作:写下来!

当你觉得脑子乱成一团、怎么想都越想越乱时,

有一个非常简单、但效果惊人的方法——

就是把脑子里的东西,全都写下来。

不用追求文采,也不是写给别人看的。

你只需要把脑子里此刻正在上演的一切,原原本本地倒出来。

写下发生了什么、你感受到了什么、你在担心什么。

哪怕只是反复写“我好烦,我好烦”,也没关系。

这一步,其实是一次“思维卸载”。

为什么这么简单的动作,会有这么大的力量?

这背后,其实藏着深刻的脑科学原理。

1. 给大脑“外接硬盘”,为思考腾出空间

认知科学中有个重要概念,叫做“工作记忆”。

它就像大脑的RAM(运行内存)——容量很有限。

当各种想法、担忧和情绪在脑海里打转时,它们会不断占用这点有限的空间,

结果就是:系统过载、思绪卡顿、越想越乱。

而“写下来”这个动作,就像给大脑接上了一块“外部硬盘”。

当你把那些纷乱的念头外化到纸上或屏幕上,

就相当于把脑中的缓存卸载出来。

这样一来,大脑不用再耗费精力去“记住”那些杂乱的内容,

终于能喘口气,把空间留给更有价值的思考。

混乱开始被看见,思路也才有被理清的可能。

2. 激活“理性指挥官”,让大脑慢下来

书写,尤其是描述性和叙事性的书写,需要你去组织语言和理清逻辑。

这个过程会强制性地唤醒那个常被压制的“理性指挥官”——前额叶皮层。

当你把模糊的焦虑转化为具体的文字时,你就从“情绪体验模式”切换到了“理性观察模式”。

就好像在狂踩油门的情绪车上轻轻踩下了刹车,把方向盘交给理性的大脑掌控。

结果是:大脑的节奏慢了下来,思绪也更容易理清。

3. 让自己跳出来,看见你的想法——这就是“认知解离”

有个心理学里特别有用的概念,叫“认知解离”。

意思是:当你被情绪困住的时候,试着跳出来看一看自己。

很多时候我们会把“想法”当成“自己”。

比如你会说:“我好焦虑”,久而久之就变成了——“我是个焦虑的人”。

但其实,这两件事不是一回事。

写作就能帮我们做到“跳出来”。

当你把那些乱七八糟的念头写下来,你就不再是那团“乱麻”,而是那个在旁边看着这团乱麻的人。

这时候,你会发现情绪的冲击没那么强了。

你甚至能冷静地说:“哦,我刚刚冒出了一个‘我做不到’的想法。”

就这样而已——它只是一个想法,不代表事实。

03 如何实践:像整理房间一样整理你的内心

你不需要成为作家,只需按照以下几步:

- 找个安静的角落:给自己一个不被打扰的空间。

- 拿出纸和笔,写: 不评判、不修改、不管语法和逻辑。让思绪自由流淌,关键词是“一切都倒出来”。

- 聚焦感受与事实:比如:“会议上老板批评了我(事实)→ 我感到羞愧和愤怒(感受)→ 我担心同事看不起我(想法)……”

- (可选)事后回顾:写完就放下。如果愿意,稍后回头看,你会惊讶地发现,那些曾让你窒息的念头,已经失去了大部分力量。

写日记,是把这种整理内心的过程习惯化的最佳方式。

它不仅是记录,更是一种日常的“大脑健身”和“情绪梳理”。

结语

下次当你感觉被情绪的浪潮淹没,被纷乱的思绪困住时,记住这个简单却强大的工具:一支笔、一张纸,或者一个空白文档,就能让你从“陷入”到“跳出”。

这不是魔法,而是你给超载大脑的一次深度按摩。

从一团乱麻中解放出来,你不需要更努力地思考,只需要做一件事——把它写下来。