很多人都说:“我读过很多书,但好像都没什么用,过段时间就忘了。”

如果你有同样的困扰,那么多半不是书的问题,也不是你记忆力的问题,而是我们对“读书”这件事,从根上就理解错了。

今天,我们就结合樊登老师在《读懂一本书:樊登读书法》中提到的核心理念,来戳破我们身边最常见的五大读书误区。看看你,是不是也中招了?

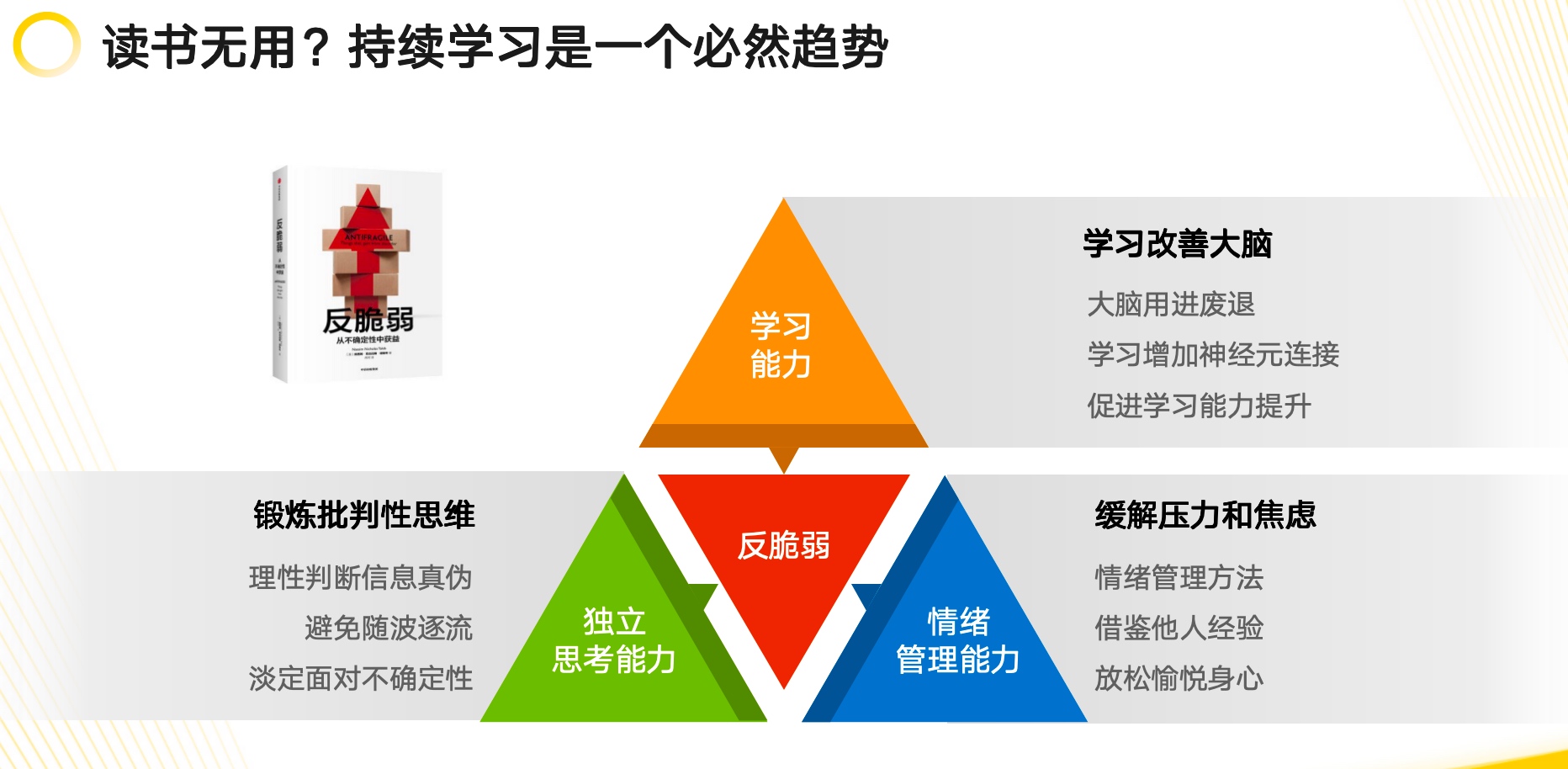

误解一:读书无用论

“现在节奏这么快,读那几本书能有啥用?还不如刷刷短视频、学点实用技能来得快。”

这种想法太普遍了!我们总期望读书能像吃快餐一样,立马见效。但樊登老师在书中提到,在今天这个充满不确定性(VUCA)的时代,读书最大的作用,是建立我们精神世界的“反脆弱”能力。

什么意思呢?读书的作用体现在以下几个方面:

1. 提升独立思考能力

书本带我们看到更深邃的逻辑和更多元的视角,而不是被碎片化的信息牵着鼻子走。面对真假难辨的新闻、AI的冲击,你能有自己的判断,而不是随波逐流、徒增焦虑。

2. 增强情绪管理能力

读历史、读传记,你会发现古今中外的牛人,谁不是一身的麻烦和苟且?看看苏东坡怎么在被贬之后活出精彩,看看褚时健如何从谷底反弹。他们的经验,能给你我提供情绪价值和面对困境的勇气。

3. 锻炼大脑、提升学习力

大脑跟肌肉一样,用进废退。读书,特别是读那些需要思考的书,就是在锻炼我们的大脑神经元连接,让我们变得更聪明,学习能力更强。

所以,读书的“用”,不在于立竿见影,而在于它像一种“内功”,能让你在不确定的世界里站得更稳,走得更远。

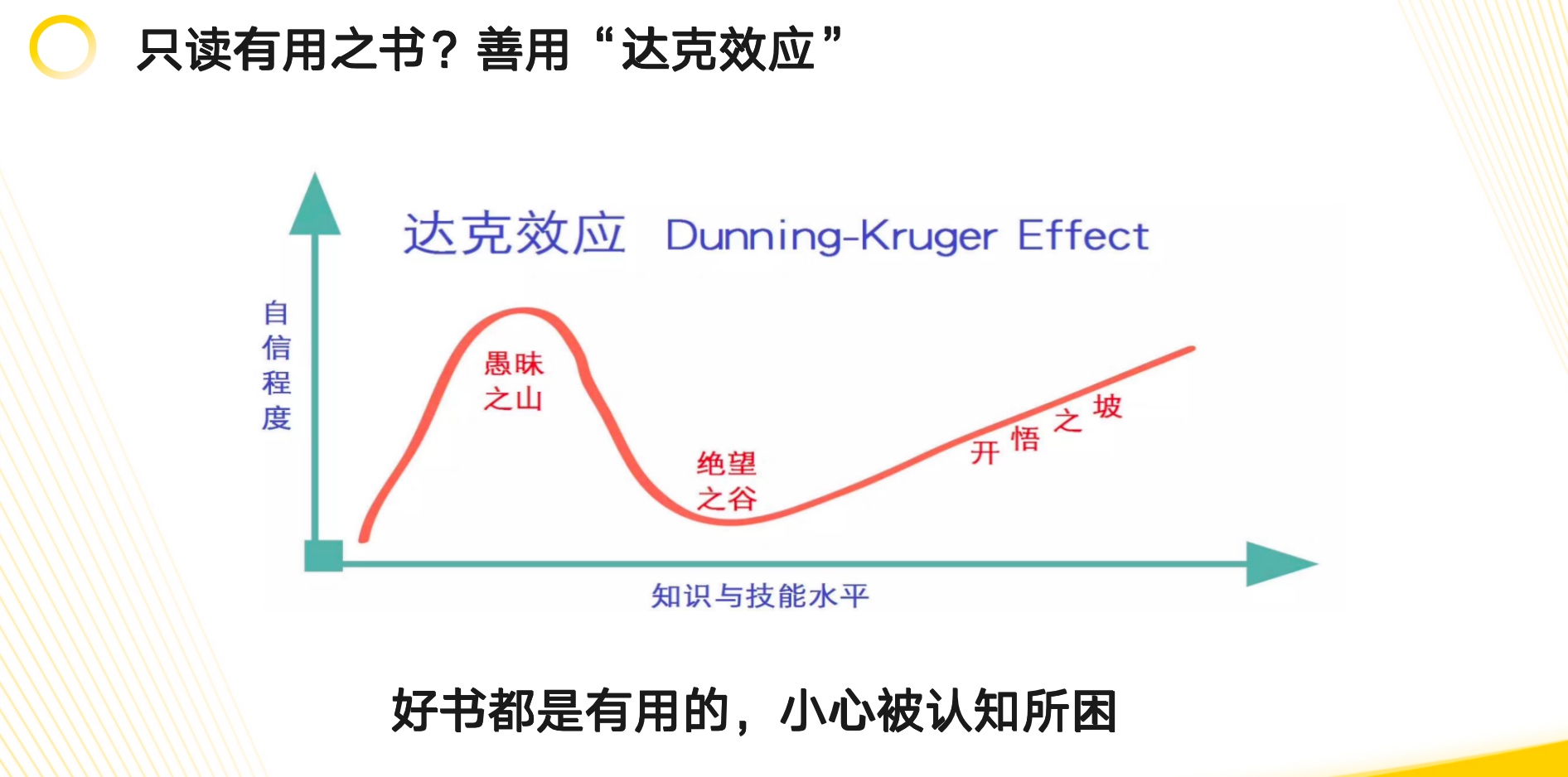

误解二:只读“有用”的书

“我只读管理学、工具类的书,那些小说、历史、哲学太虚了,对我工作没帮助。”

这是个典型的认知陷阱。

心理学上有个“达克效应”(Dunning-Kruger Effect),简单说就是:我们越是无知,就越是自信,越不知道自己不知道什么。

你眼中的“有用”,是被你现有的认知水平限制的。你之所以觉得某些书“没用”,可能恰恰是因为你还没达到能理解它用处的层次。

樊登提醒我们,只要一本书能给你带来启发,激发你改变,它就是有用的。很多时候,那些看似“无用”的书,反而能带来意想不到的收获。 读读科幻可以打开想象力,读读哲学可以理清思维,读读心理学能让你更好地与人沟通。

别再只吃别人嚼过的“二手知识”了,去读那些源头性的、经典的书,才能构建一个更完整的知识体系。

误解三:只读能读懂的书

“这本书太难了,看不懂,换一本简单的吧。”

承认吧,我们都喜欢待在舒适区。但如果读书只停留在你已经理解的范围内,那你只是在重复消费自己的“存量技能”,不会有任何成长。

“读不懂”才说明这本书里有你需要学习的新东西,它正在拓展你能力的边界。

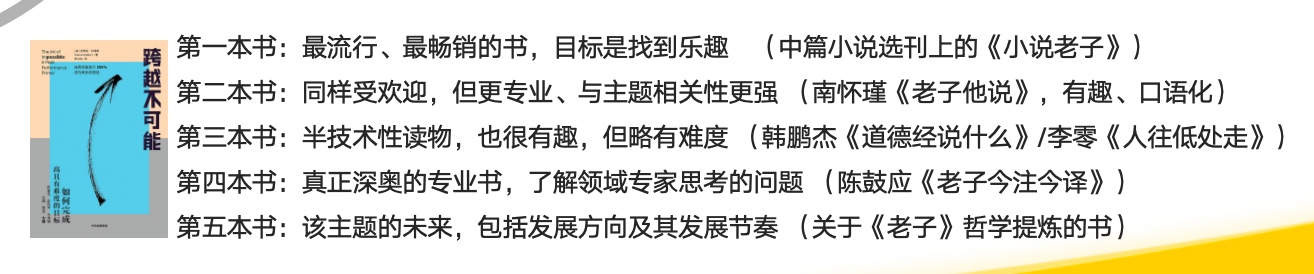

《跨越不可能》一书中提到学习某个专业领域,要求「通读五本书」,当然不是随便的五本,而是要遵循一定的原则:

- 第一本书:你能找到的关于这个话题最流行、最畅销的书

- 第二本书:选择一本同样很受欢迎,但通常更专业、与主题相关性更强的书。

- 第三本书:选择一本关于这个主题的半技术性读物——这本书仍然颇具可读性,也很有趣,但可能略有难度。

- 第四本书:我们到了正式的学习阶段。这是你要读的关于这个主题的第一本真正深奥的专业书,它不像前三本书那么有趣,但它会让你了解到该领域真正的专家正在思考的问题。

- 第五本书:这本书并不总是最难读下来的(最难的通常是第四本),但通常是最难理解的。因为阅读这本书的目的是直接了解该主题的未来,包括其发展方向及发展节奏。这本书会让你了解最前沿的信息。

樊登老师提到关于想了解《道德经》的一个进阶阅读路径:可以先从南怀瑾的《老子他说》这种通俗有趣的版本开始,找到乐趣;然后读一些专家的解读,比如韩鹏杰的《道德经说什么》;最后再去啃陈鼓应的《老子今注今译》这种更专业的版本。

从流行到经典,从简单到深入,一步步扩大自己的“理解力池子”。真正的成长,永远发生在跳出舒适区的那一刻。

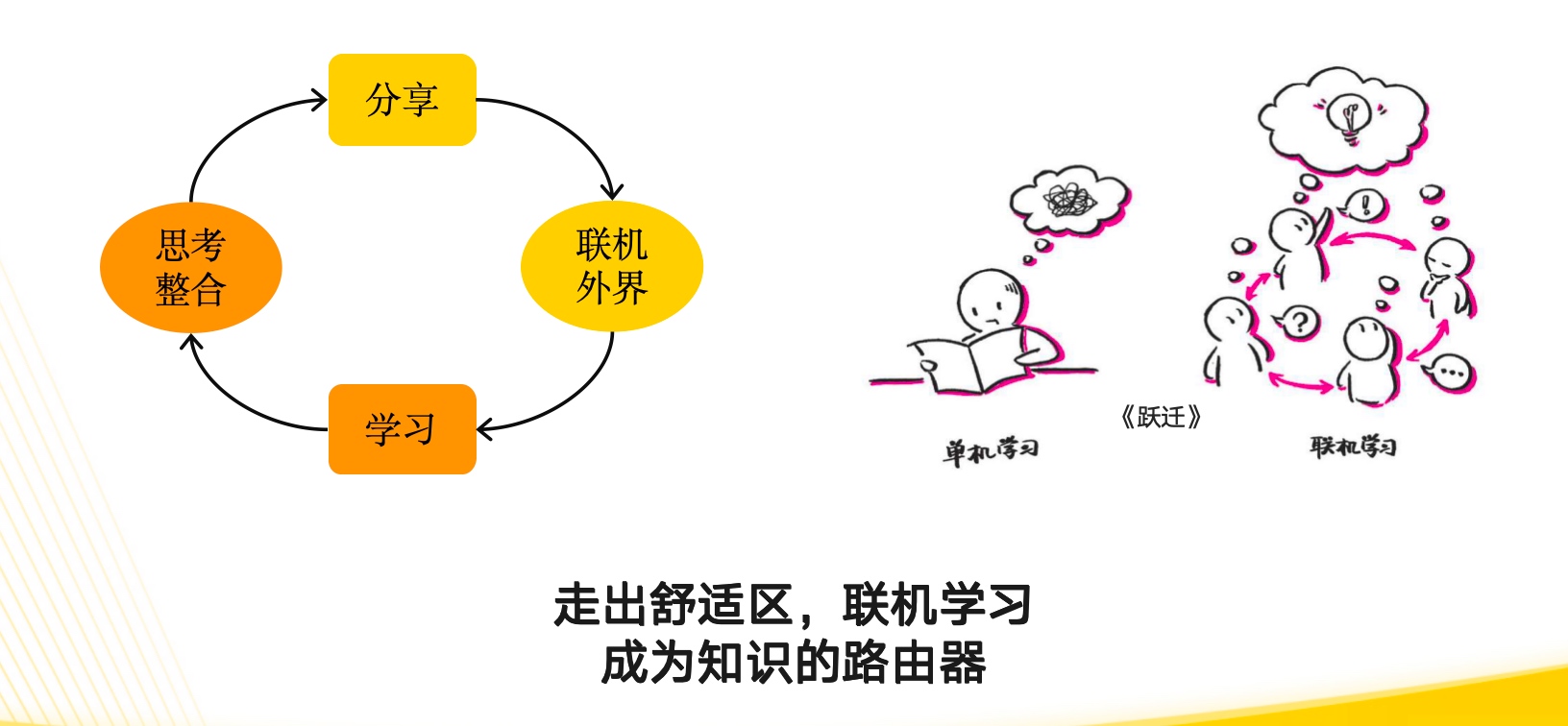

误解四:读书是一件私事

“读书嘛,安安静静一个人看就好了,没必要跟别人聊。”

在过去,这或许没错。但在今天,这种“单机学习”的模式效率太低了。古典老师在《跃迁》一书中提到要“联机学习”——把学到的东西分享出去,与他人交流、碰撞。

为什么分享如此重要?

1. 分享有助于更透彻地理解书本内容

当你准备把一本书的内容讲给别人听时,你会下意识地去梳理逻辑、提炼精华、思考如何表达才能让对方听懂。这个过程,会逼着你把书读得更透彻,理解得更深刻,知识才真正变成了你自己的东西。

2. 知识分享遵循“1+1>2”的规律

每个人对一本书的理解都是基于自己的领域知识和经验,当与别人对某一本书进行交流讨论的时候,会学到来自不同领域的认知,是一个拓展认知的好机会。这也是为什么现在共读读书会这么受到欢迎的原因。

误解五:读书只读不输出

这是所有误解里最致命的一条,也是无数人“读了就忘”的根本原因。

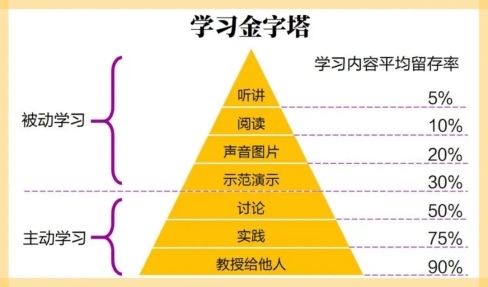

心理学的“学习金字塔”理论告诉我们:

- 单纯“阅读”,知识留存率只有 10%

- 而“讨论”能达到 50%

- “实践”能达到 75%。

- 最高效的,是“教授给他人”,留存率高达 90%!

看到差距了吗?不输出,约等于白读。

樊登老师指出“讲书是最有效的沉浸式学习方式”,「樊登读书法」的核心,就是“输出倒逼输入”。

读完一本书,一定要想办法把它“用”起来。你可以:

- 画一张思维导图,理清全书脉络

- 写一篇书评或感悟,记录自己的思考

- 找三五好友分享你从书中学到的一个核心观点

- 甚至可以像樊登一样,试着准备一份讲书稿

- 或者更高级的把书籍内容做成一门精讲小课

当你以“讲书”为目标去读书时,你的状态会完全不同。你会主动去抓核心概念、找精彩案例、理清逻辑链条。读完之后,这本书的精华就已经刻在你的脑子里了。

总结一下

别再说读书无用了,它是你对抗不确定性的武器;别再只读“有用”的书,那会困住你的认知;别再怕读不懂的书,那才是你成长的机会;更不要一个人闷头读,只读不输出。

从今天起,带着问题去读,读完去讲,把每一本书都变成一次思维的升级。

这,才是读书的正确打开方式。

【补充信息】

-

本文内容摘选自我的《读懂一本书》好书精讲小课,如果你对做课感兴趣,欢迎私聊我。

-

如果你也想让读书做到“学以致用”,不妨从尝试参加读书会开始。聂子和我组织的《专业团队的管理》读书会第二期正在火热招募,欢迎加入。